220万落槌!海底捞小便案:未成年人侵权,监护人为何要“全额买单”?

发布时间:2025-09-26

事件复盘:一场闹剧的法律终局与社会涟漪

10 月 9 日,最高人民法院官网披露 “海底捞小便案” 生效判决,这起曾引发 #海底捞卫生安全# 话题超 8.2 亿阅读的事件,终于迎来法律定论。梳理关键节点与细节补充:

• 2 月 24 日凌晨(事发):17 岁唐某、吴某(外省市来沪务工人员子女)在上海黄浦区海底捞南京东路店包间用餐,期间自行携带白酒饮用至醉酒。监控显示,唐某先站上餐台向沸腾的牛油锅底小便,吴某随后效仿,还掏出手机拍摄 3 段视频(累计时长 1 分 23 秒),当天通过微信朋友圈、抖音账号传播,24 小时内被转发超 5000 次。

• 2 月 25 日 - 3 月(企业应对与警方介入):海底捞当日停业对涉事包间及全店餐具、通风系统进行 72 小时深度消毒,销毁涉事锅底及同批次食材(价值约 2.3 万元),对事发当晚店内 43 桌共 128 名顾客全额退款(合计 6.8 万元),并主动提出 “十倍补偿” 方案,最终 29 名顾客接受补偿(共计 18.6 万元)。3 月 1 日,上海市公安局黄浦分局依据《治安管理处罚法》第 26 条,对二人作出行政拘留 10 日的处罚(因未满 18 岁,不送拘留所执行)。

• 3 月 - 9 月(诉讼进程):3 月 12 日,海底捞关联公司(四川海底捞餐饮管理有限公司、上海海底捞餐饮有限公司)向黄浦法院提起民事诉讼,索赔经济损失 2320 万元(含餐具损耗 38 万、消毒费用 12 万、营收损失 1800 万、商誉修复费 450 万、律师费 20 万)。庭审中,二被告父母辩称 “孩子年幼无知,且海底捞未及时制止饮酒”,但未提供证据佐证;海底捞当庭提交 41 组证据,包括监控录像、消毒合同、营收对比表、媒体报道剪辑等。

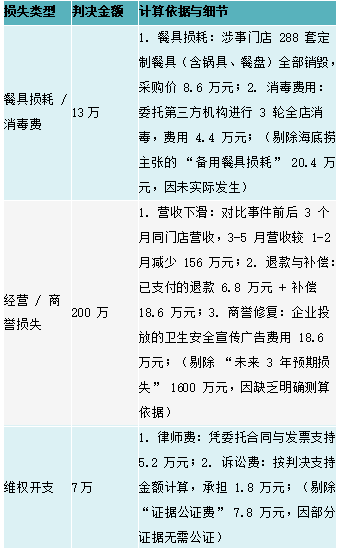

• 9 月 12 日(一审判决):黄浦法院经审理剔除不合理诉求后,判决二人及父母在《解放日报》《新民晚报》显著位置刊登致歉声明(持续 3 天),监护人赔偿 220 万元(明细见下文);10 月 9 日,双方均未上诉,判决正式生效。

法律拆解:

三个核心问题的司法答案与实务解读

1. 17 岁未成年,为何不能免责?

法院在判决书中明确:“唐某、吴某虽为限制民事行为能力人,但已满 17 周岁,具备初中文化水平,日常通过网络接触法律常识,应当知晓‘向食品小便 + 传播视频’会污染食品、损害企业声誉,且该行为违背公序良俗,具备完全认知能力。”

• 法律依据细化:《民法典》第 19 条规定 “八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为”。本案中,“赔礼道歉” 属于与 17 岁年龄、智力相适应的责任形式,故法院未免除其个人责任。

• 类案参考:2024 年北京四中院审理的 “16 岁少年网络辱骂博主案” 中,法院同样判令未成年人本人在社交平台道歉,裁判逻辑与本案一致 —— 对于接近成年的未成年人,若行为违法性明显,需承担与其认知匹配的责任。

• 实务提示:司法实践中,判断未成年人 “认知能力” 会综合考量年龄(16-18 岁为 “准成年人” 阶段)、教育背景、行为性质(是否违背基本道德)、日常表现(是否有类似不良行为)四大因素,并非仅以年龄为唯一标准。

2. 220 万赔偿,如何算出来的?

法院严格遵循《民法典》第 1184 条 “侵权损失填补原则”,通过 “证据核验 + 合理测算” 确定赔偿金额,具体计算逻辑如下:

注:海底捞主张的 “十倍补偿” 18.6 万元虽属自主商业决策,但法院认定该支出与侵权行为存在 “间接关联”(为挽回顾客信任必要措施),故纳入赔偿范围;而 “商誉修复费” 仅支持已实际发生的广告支出,未支持未发生的 “公关服务费”。

3. 监护人为何要 “全额买单”?

根据《民法典》第 1188 条 “无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任”,本案中监护人需全额担责的核心原因的两点:

监护失职的具体表现:法院查明,二被告父母长期在外务工,将孩子交由祖父母照顾,未履行 “教育与约束” 义务 —— 唐某曾因酒后滋事被当地派出所警告,父母未及时干预;事发当晚,二人携带白酒外出,监护人未察觉,且未对孩子的社交平台行为进行引导。

责任承担的法律边界:即便二被告有个人财产(如压岁钱、打工收入),但本案中二人无独立财产,故全部赔偿责任由监护人承担;若未来孩子成年后有收入,监护人可依据《民法典》第 1188 条第 2 款,向其追偿垫付的赔偿款。

实务对比:若监护人能证明 “已尽到监护职责”(如日常进行法律教育、事发时及时制止),可减轻责任。例如 2023 年广州 “15 岁少年损坏商场展品案”,因家长提交了孩子的法治课成绩单、事发时的劝阻录音,法院最终减轻 30% 赔偿责任。

企业维权:

商誉受损后如何精准行动?

海底捞的维权路径被多位律师评价为 “餐饮企业商誉维权范本”,其关键动作可拆解为三步实操指南:

1.即时固定证据:构建完整证据链:

第一时间封存监控录像(避免被覆盖,本案中海底捞保存了事发前后 24 小时完整监控);

留存实物证据(涉事锅底、餐具拍照后封存,交由第三方机构检测);

收集传播证据(截图保存视频传播的平台、转发量、评论内容,必要时进行公证);

整理损失凭证(消毒合同、付款记录、营收报表需加盖公章,注明 “与侵权事件相关”)。

2.合理主张损失:避免 “漫天要价”

区分 “直接损失”(如餐具损耗、消毒费)与 “间接损失”(如营收下滑、商誉损失),直接损失需提供发票、合同等硬证据,间接损失需提供测算依据(如同比营收数据、行业报告);

参考同类案例赔偿标准(如 2023 年 “喜茶门店被恶意投毒案”,商誉损失赔偿 120 万元),避免诉求远超司法实践常规范围;

必要时委托第三方机构出具《损失评估报告》(如会计师事务所核算营收损失、资产评估机构评估商誉减值),增强诉求合理性。

3.多重救济并行:行政与民事协同

先通过行政程序固定违法事实(如向警方报案,获取《行政处罚决定书》,本案中该文书成为认定侵权行为的关键证据);

民事诉讼中及时申请 “行为保全”(如要求被告删除传播的视频,避免损失扩大,海底捞在起诉时同步提交保全申请,法院 3 日内裁定支持);

判决生效后积极跟进执行(如申请法院查询监护人财产线索,避免 “执行难”,本案中法院已冻结二被告父母银行账户 180 万元)。

社会警示:

未成年人教育的法律红线与实践反思

1. 监护人:从 “道德管教” 到 “法律尽责”

“本案判决给所有家长提了醒 —— 监护不仅是‘管好孩子吃饭穿衣’,更要‘教会孩子敬畏法律’。” 实务中,监护人可通过三方面履行职责:

定期开展家庭法治教育(如结合案例讲解《治安管理处罚法》《民法典》中与未成年人相关的条款);

加强对未成年人社交行为的引导(如关注孩子网络发布内容,避免因 “玩笑” 触犯法律);

及时干预不良行为(如发现孩子饮酒、打架等,需立即制止并进行教育,留存教育记录)。

2. 企业:从 “被动应对” 到 “主动预防”

事件后,海底捞在全国门店推行三项新措施,为餐饮行业提供参考:

包间加装 “声音异常监测器”(当检测到桌椅移动、大声喧哗等异常时,服务员会及时敲门询问);

对未成年人聚集用餐实行 “告知制度”(服务员需提醒同行成年人履行监护责任,避免饮酒、嬉闹);

建立 “应急响应机制”(一旦发生类似事件,立即启动 “封存证据 - 顾客安抚 - 消毒处理” 流程,减少损失扩大)。

3. 社会:构建 “家校社” 协同普法体系

上海市黄浦区教育局已将本案纳入 “中小学法治教育案例库”,通过三方面强化未成年人法律意识:

开设 “模拟法庭” 课程(让学生扮演法官、律师,沉浸式理解侵权责任认定过程);

邀请法官、律师进校园开展 “案例宣讲”(结合本案讲解 “名誉权”“财产权” 保护相关法律知识);

推动 “家庭法治作业”(如让学生与家长共同学习案例,撰写《法律责任反思报告》)。

总结

法律对未成年人的特殊保护,本质是 “教育优先、惩戒为辅”,但绝非违法行为的 “保护伞”。当 17 岁的少年站上餐台时,或许未曾想过,一时的荒唐会让父母背负 220 万债务,更会让自己的人生留下法律污点。这场判决,不仅是对海底捞的权益保护,更是对所有未成年人及其监护人的深刻警示 —— 敬畏法律,才是对青春最好的守护。

1.明年起遛狗不拴绳最高拘10天罚1千!养犬人必看!

2.北京首例宠物中毒案被告人获刑4年

3.小洛熙事件:手术刀下的正义追问,法律如何为生命兜底?

4.情暖高原,法律护航 北京霆盛律师事务所——青海公益行

5.2026年新规确认,噪音扰民最高拘留10天!

6.2026年吸毒记录封存新规落地:救赎还是纵容?律所带你读懂背后的法治智慧

7.警惕!扫码免费试吃背后,藏着百万诈骗陷阱

8.婚房变“凶宅”索赔44万仅获5万?律师拆解装修致死案的3个关键法律问题

9.23岁儿子弑母骗保判死刑:从31万理赔金到家庭崩塌,法律与人性的双重拷问

10.4人饮酒1人死亡1人赔付52万,先离开2人无责!“同饮不同责”的核心逻辑